6 tapisseries

L'ordre dévoilé de

La Dame à la Licorne

Contactez-moi / Livre d'or : ao.suzuki@6tapisseries.fr

Site mis à jour le 3 février

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

Bienvenue

Soyez-le ou la bienvenue, entrez de votre bon gré, et laissez ici de la joie que vous y avez amenée. Avant que commence l'histoire, laissez-moi vous dire le pourquoi de ce site.

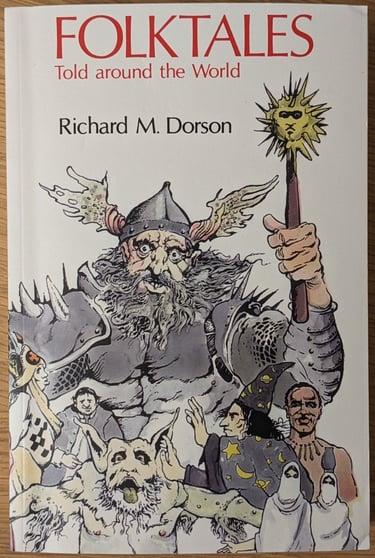

Après une année à la recherche d'un éditeur, j'ai abandonné le livre avec une couverture. C'est donc un livre en ligne. À y regarder maintenant, il y a des avantages, ce texte reste libre, rectifiable, accessible, avec la promesse de grandir encore, d'être le grand récit, en direct. J'espère alors que je garderai le soin avec lequel j'ai écrit en pensant justement qu'il n'y aurait pas de retouches possibles. En fait le temps passant j'ai abordé mon travail avec l'optique de l'éditeur, j'ai pensé à plaire. Et je pense avoir amélioré quelques formules, mais certainement la pensée s'est appauvrie. Sur cette année j'ai quand même enrichi le monomythe au féminin avec le développement des autres contes du cycle de la femme bannie. Je dois vous faire une promesse : à partir de maintenant le 16 janvier, je ne modifierai qu'un peu de forme. Ce qui viendra ira dans la rubrique À part.

Par livre en ligne s'entend habituellement ebook, mais je n'en lis presque pas. En revanche je scrolle pas mal sur mon téléphone, alors je me suis dit qu'un site serait sympa, à condition d'une interface mobile correcte. Je fais de mon mieux, ça limite l'emploi d'images, là aussi du coup il faudra une rubrique, surtout pour les détails des tapisseries ou pour l'imagier alchimique. Je fais au mieux, si vous en avez l'âme, vos conseils sont les bienvenus, vos encouragements aussi. C'est une éternité de cases à recaler, de réglages d'interlignes qui sautent à la conversion, une vraie tannée. De votre côté c'est l'occasion de tester la fonction "Ajouter à l'écran d'accueil" de votre navigateur mobile, vous aurez une belle icône de la dame et mon livre absolument à portée de main. Absolument libre, sans pubs, sans ligne de bonne conduite des réseaux, c'est mon site à moi.

Le site s'appelle 6 tapisseries, ça m'est venu dans le métro, avec un six en 6, j'espère que vous n'avez pas cherché avec six en six. Les tapisseries dites de La Dame à la Licorne sont au nombre de six et elles ont été retrouvées sans titre, sans histoire, sans notice. Je les appellerai les Tapisseries. Mettre six dans le titre, en chiffre, c'est un indice, une clé, car le symbole est la clé du mystère et les chiffres, les nombres, sont des symboles, et les tapisseries sont un mystère.

Ça aurait dû être un livre donc le style est soutenu et je vous invite à le lire dans l'ordre. Peut-être que vous sauterez des passages, que vous irez voir la fin, que vous regarderez les images. Libre à vous. C'est un livre que j'ai écrit entre deux portes, dans le métro, au café, la nuit. Peut-être aussi le lirez vous entre deux portes, un peu dans le métro bondé, encore un peu en descendant les poubelles, et ailleurs. Ces petits enclos au milieu de la tempête, sur votre téléphone, avec entre ces morceaux le temps de la pensée.

C'est gratuit, profitez-en, parlez-en, laissez une trace, déposez un caillou, envoyez moi un petit message (contact), un jour je ferais un livre d'or, mais là vous écririez chacune ou chacun en premier, sur une page blanche, lisant ce site comme s'il n'avait été écrit que pour vous.

Au sujet du pseudonyme :

- Suzuki est un nom de famille japonais courant, avec "suzu" de cloche et "ki" d'arbre. Suzuki évoque la cloche qui purifie l'air l'instant d'une prière, dans cet enclos de nature qu'est le temple shinto, un peu comme une île bleue sur des flots rouges.

- Aowashi est un prénom japonais rare, avec "ao" de bleu et "washi" d'aigle. C'est l'aigle bleu, invisible sur le fond bleu du ciel. Cet aigle matériel et invisible représente pour moi l'aigle de l'Hymne de la perle, le message adressé par ses parents célestes au prince plongé dans l'oubli, message qui lui rappelle son origine céleste et sa mission, ramener la perle.

Je vous souhaite une belle lecture.

"Entreprise folle et désespérée, que de s'écarter du chemin de sa propre vie pour chercher Dieu ! Se fût-on approprié toute la sagesse de la solitude et toute la vertu du recueillement, on manquerait à trouver Dieu.

L'homme qui cherche Dieu est bien plutôt comparable à celui qui, allant son chemin, souhaite que ce soit le bon chemin, c'est dans la force de ce vœu que s'exprime son aspiration."

Martin Buber. Je et Tu, 1923

Introduction

À Paris, au musée de Cluny, sont exposées six tapisseries rouges composées pareillement : sur une île bleue, une dame est entourée d’un lion et d’une licorne. Une jeune accompagnante sert la dame, sauf sur les deux tapisseries où elle touche la licorne. Il y a des oiseaux dans le ciel, des animaux et des fleurs dans l’herbe. Il y a aussi quatre espèces d'arbres, sauf sur la tapisserie avec un miroir où il n’y en a que deux. Sur la tapisserie où la dame dépose ses bijoux dans un coffret, il y a une tente ouverte sur le fronton de laquelle il est écrit « Mon seul désir ».

Comme l’indique l’héraldique de trois lunes montantes sur fond rouge, les Tapisseries furent tissées pour la famille lyonnaise Le Viste, entre 1450 et 1550. C’est dans les années 1840 qu’elles furent découvertes au château de Boussac, presque dévorées par les rats, et c’est Prosper Mérimée qui œuvra pour leur sauvegarde au musée de Cluny. Depuis, elles ont fait couler beaucoup d’encre et elles ont éveillé de bien beaux sentiments à de bien belles personnes qui s’accordent à dire qu’elles n’ont pas encore dévoilé tous leurs secrets.

L’on nous dit que les cinq premières tapisseries représentent les cinq sens : Toucher, Goût, Odorat, Ouïe et Vue ; et que la sixième, la plus grande, que j’appellerai Désir, avec la tente de « Mon seul désir », serait l’allégorie d’un sixième sens, le sens du cœur, libéré des illusions des cinq autres. « Mon seul désir » reste une énigme, il suscite des controverses sur le libre arbitre, à l’image des querelles de la Grâce. Il se dit qu’il s’agit de la caritas chrétienne, ou que c’est une devise courtoise, celle d’une soumission du prétendant aux désirs de sa dame. Mais sait-on encore ce qu’était l'amour courtois, ce fin’amor occitan, que l’on s’imagine aujourd’hui le petit doigt levé sur Radio courtoisie ?

Les Tapisseries sont troublantes, elles éveillent l’idée qu’il y a plus, toujours plus à lire dans les regards et dans les sourires de ces six dames, ou alors de cette même dame à différents moments de sa vie. Elles ont exercé sur moi une forte impression dès la première rencontre, une impression qui n’aura fait que croître jusqu’à ce que je sois conduit à les revoir. Alors, notant minutieusement les détails, je fis une découverte, simple, très simple, puis j’ai tiré doucement sur ce fil et peu à peu j’ai vu le voile se soulever de la face du mystère. Les jours suivants, j’ai été ébloui par la beauté, j’ai eu le sentiment de tout comprendre. Puis je n’ai eu de cesse de me questionner, après l’intuition a commencé un travail de documentation, d’élaboration d’une pensée justifiable et communicable.

Je me range volontiers du côté des fantasques, des hérétiques, des mystiques et des alchimistes. Si je vous livre aujourd’hui mon interprétation, ce n’est pas seulement pour signer de mon nom un nouveau continent, c’est parce qu’il s’agit d’un chemin que je parcours à la poursuite de la dame, et que ce chemin est d’une fabuleuse beauté, il me conduit sur des terres nouvelles, des terres qui ne me laissent pas sur le seuil du mystère. C’est le chemin spirituel tel qu’il est prêt à naître en chacun de nous, selon une entente gravée dans notre cœur, le dessin d’une plume tombée une nuit en Chine, une signature. C’est un chemin pour lequel il est inutile de chercher une continuité, une causalité, une tradition à la Guénon. C’est un chemin qui apparaît et disparaît à sa guise, irrespectueux des causalités de l’espace et du temps, qui nous conduit à l’étincelle éblouissante cachée dans ce qui est caché, œuvre du souffle du Saint-Esprit. Les Tapisseries nous indiquent le chemin de l’âme.

J’aimerais vous laisser ces paroles exaltées pour seule notice et vous envoyer voir les Tapisseries à Cluny, passer du temps en compagnie de ces dames, comme j’aime tant le faire. Peut-être voudrez-vous les voir ou les revoir avant de lire ce qui suit. Je vous en prie, faites-le. Vous trouverez cent choses qui ne seront ni ici ni ailleurs, des choses pour lesquelles vous ne trouverez pas de mot, bien des reflets, des idées, des intentions, dont vous ne saurez si c’est l’artiste ou si c’est votre cœur qui les y a mises. Peu importe, suivez votre intuition. Vous reviendrez peut-être à la lecture de cet humble travail sur six tapisseries qui sont entre le Moyen Âge et la Renaissance, ici aussi il y a une petite querelle, mais peu importe, l’âme et ses chemins sont d’étranges sujets d’étude, hors de l’époque et du lieu. À mesure que nous avancerons, nous regarderons monter l’aurore de sa gloire sans égal, l’aurore de sa bonté infinie, de ses océans de larmes, de son amour incandescent, à elle, la femme divine, la Sainte Vierge et la Vierge noire, la papesse, l’Isis, la dame assise, la licorne reposant sur ses genoux lorsqu’elle lui présente un miroir orné de perles. Ô Dame, je regarde moi aussi dans ce miroir que vous me présentez et je bascule allègrement dans notre reflet. Je parcours vers vous des océans de temps. Portés par votre regard, nous nous unissons et jouissons à la lumière de l’Éternel.

Me voilà bien présomptueux, mais il faut brûler de mille feux pour ne pas rester sur le seuil du mystère. Cher lecteur, j’espère surtout que vous passerez un agréable moment en ma compagnie.

Initiation

C’était un dimanche, peu après ma rentrée en classe de cinquième. Dimanche était jour d’angoisse, je pouvais passer des heures sur mes cahiers sans rien en tirer d’autre qu’un nœud terriblement insignifiant. Il y avait avec ça la perspective du devoir sur table du mardi, que j’entendais déjà gronder comme l’orage, dont je sentais déjà l’œil scruter mon ignorance, pétrifié. Mes sœurs étudiaient mieux, ma mère jardinait sur la terrasse et mon père occupait le salon. Son immense bureau baignait dans la fumée de pipe et les délires de clavecin. Il était le cœur battant de la terrible machine dominicale. Ce jour-là cependant, nous fîmes une sortie en famille.

Je ne garde pas de souvenir précis du reste du musée. C’était ennuyeux avec des pancartes à lire rapidement et dont il fallait se souvenir l'instant d'après, en regardant les reliques. Les Tapisseries étaient exposées dans une immense pièce ronde. Quelque chose d’étrange se produisit. Une chose dont je garderai toujours l’impression et qui me revient dans des rêves étranges. On me parlait d’une femme sur une île, parfois seule, parfois avec une accompagnante, entourée d’un lion et d’une licorne. On me parlait d’allégories des cinq sens. On me parlait même d’un sens du cœur. Moi, j’étais captivé par le rouge sur lequel étaient posés cent détails. J’étais dépassé par la multitude, incapable de tout voir, de tout associer, de concevoir quoi que ce fut de signifiant. J’étais béat dans un effort permanent de voir. Et lorsqu’enfin je voyais la dame toucher la corne, comment savoir que c’était ici qu’il fallait voir, qu’il n’y avait pas ailleurs une autre dame qui touchait une autre corne ? Ma confusion ne faisait qu’amplifier, j’étais littéralement noyé et pourtant je continuais de regarder, inlassable, presque toutes à la fois, les six gigantesques tapisseries. Les images échappaient à mon regard. Je demandais que l’on m’indique plus précisément, ne serait-ce que la licorne, que l’on me dise où regarder, mais rien n’y faisait. Je me souviens de la bienveillance de ma mère, habituée à mes moments lunaires. Je me sentais perdu dans le labyrinthe qui se dessinait dans l’immensité de la pièce circulaire. J’allais et je venais du regard, me demandant si nous resterions assez longtemps pour qu’un miracle s’opère et qu’enfin je voie ce qui se présentait à moi. Cette confusion allait naturellement avec l’idée qu’il y avait un sens, comme une résistance implique une force opposée. S’agissant d’une confusion absolue mêlant les six tapisseries, il devait y avoir un sens absolu unifiant les six tapisseries, caché, car si moi seul percevais l’immense confusion, moi seul pouvais concevoir l’immensité du mystère.

Plus tard je découvrirais Le Conte du Graal et je dirais aujourd’hui que j’étais comme Perceval regardant passer en procession le Graal et une lance qui saigne. C’est l’impression de ne pas avoir compris sur-le-champ, de ne pas avoir su regarder, mais que d’évidence c’était une chose sacrée qui se produisait là, une chose dont la lueur dépassait l’éclat du Soleil.

À l’évocation des Tapisseries, je garderais deux représentations. L’une est celle d’un sujet classique, de patrimoine, de sortie scolaire, de boutique de musée. L’autre est celle d’une tapisserie intérieure, intime, rouge et épaisse, d’une dame qui éveilla mon jeune désir et d’une licorne, animal fantastique, pur, puissant, fruit de l’imaginaire, une représentation qui fit vibrer des profondeurs inconscientes. Je compris un jour que cette tapisserie intérieure n’était pas le simple fruit de mon esprit, mais qu’elle était le sens véridique de l'œuvre qui s’était lentement révélé en moi. Je m’étonne encore d’à quel point l’effet mystérieux de l’aveuglement, un jour d’enfance, a fait grandir malgré moi cette étrange intimité. Peu à peu, la dame s’était tissée dans mon cœur sans demander mon accord. Ma relation avec les Tapisseries était telle que je ne voulais rien lire qui les concerne, je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas y penser autrement que comme une chose qui d’une certaine façon m’appartenait. Comme le moine fou de Mishima rêve du pavillon d’or, je gardais jalousement la promesse de la revoir identique à mes rêves. Il faudrait que se dévoile la nature de ce rêve, jusqu'alors resté indécis, impalpable, impropre à l’usage des mots.

Un jour d'enfance

Vingt-cinq années passèrent, des années d’étude puis de travail, d'amis puis de famille, de soucis et de joies. Vingt-cinq années qui m’éloignèrent de ce premier jour, de cette première rencontre avec les Tapisseries. Des années qui m'ont fait oublier ce pressentiment de secret d’un secret, des années qui m'ont fait oublier l’aura de mystère dont je serais le seul à détenir la clé. Il ne restait qu'une promesse amusante faite à l'enfant que j'avais été.

Pendant ces vingt-cinq années, je me suis intéressé à d’autres sujets, à mon métier bien sûr, mais dès que j’en avais le temps, j’allais chercher le plus loin possible des sentiers battus, un sujet me conduisant à un autre. Dernièrement, ça avait été l’exégèse de la culture populaire de Pacôme Thiellement qui m’avait conduit aux gnostiques de Jacques Lacarrière, puis aux cathares de René Nelli, puis par l’Occitanie, à l’amour courtois de Jean Markale. Depuis longtemps je m’étais intéressé aux vampires, plus récemment j’étais passé aux sorcières, j’avais découvert l’invention de leur culte du diable sous les tortures de l'Inquisition, un culte qui en cachait un autre, véritable quant à lui, un culte que l'on avait sciemment caché, un culte ennemi de l'Église patriarcale, le culte de la Déesse.

Voilà qui j’étais quand un dimanche de juillet, je suis retourné à Cluny avec ma compagne, mon amour, « ma » femme. Comme pour la première rencontre, c'était un dimanche, mais cette fois je sortais d'une nuit de travail. Au réveil d’une sieste, je me sentais d’une humeur bien spécifique à ces jours. C’est un état d’agréable nonchalance, dans lequel les idées émergent avec élégance, et où chaque détail prend un relief pénétrant. La grande aile du musée était en travaux, ce qui raccourcit notre visite aux bains romains, à une collection d’effigies du Christ et de la Vierge et surtout, aux Tapisseries. Nous y accédâmes par un couloir dont les murs, d’un bleu solennel, portaient des mots à l’éloge du sens du cœur. Je préférai regarder le parquet qui reflétait les losanges des vitraux. Puis nous découvrîmes une grande pièce, non pas ronde, mais carrée, couverte d’ombre et de tapisseries rouges.

De cette visite à Cluny, je me souviens de la blancheur des bains et de l’or des reliques, mais de la vue immédiate des Tapisseries il ne me reste pas grand-chose. Elles étaient splendides, bien sûr. Mais il n’y eut pas de révélation. Nous allâmes ensuite nous promener dans le quartier. J’étais un peu ailleurs, quelque chose se mettait en place dans mon esprit. Peu à peu, je sentis un élan grandir en ampleur, sans pouvoir dire où il allait. C’est seulement le soir que je regardai mes photos. Je procédai d'abord à une description méthodique, notant la position de la dame, du lion et de la licorne, les différentes espèces d’animaux, les oiseaux, leurs positions, les arbres, les fleurs, les motifs de la robe, la position assise ou debout du lion et de la licorne, ce qu'ils portaient, cape ou bouclier. Je remarquai le dessin étrange des boucliers de la tapisserie du toucher, je les décalquai, je les découpai et j’essayai de les agencer de différentes façons, comme des clés du mystère. Je pensai à toutes sortes de choses, je pensai à ce titre des Tapisseries de la dame à la licorne, un titre inventé des siècles après qu'elles furent tissées, je pensai que ces tapisseries nous avaient été léguées avec le mystère pour seule notice. J’eus l’impression de les voir d’un œil nouveau, dans une perspective inédite. L’ambiance première me rejoignit, les années s'évanouirent et je retrouvai la grandeur du mystère.

Je regardai les tapisseries dans l’ordre d’exposition actuel. De la gauche vers la droite avec Toucher, la dame touche la corne de la licorne ; Goût, la dame offre une dragée à une perruche ; Odorat, la dame tresse une couronne de fleurs ; Ouïe, la dame joue de l’orgue ; Vue, la dame présente un miroir à la licorne ; enfin Désir, la plus grande, la dame dépose ses bijoux dans un coffret devant une tente ornée de l’inscription « Mon seul désir ». Les guides nous proposent cette explication des cinq sens extérieurs et du sixième sens, le sens du cœur. Une explication qui nous enseigne que les enseignements d’une vie sensible mènent la dame à abandonner ses bijoux, ses richesses, ses vanités, à se libérer de la corruption des cinq sens, pour atteindre le libre arbitre et la caritas chrétienne. Je ne pus me détacher de l’idée que cela était faux, qu'il fallait pousser plus loin, que les Tapisseries avaient plus à nous enseigner. Je ne pouvais accepter de laisser à l'écart cinq merveilleuses tapisseries, qu'elles ne soient que le faire valoir de cette sixième.

La seconde lecture de « Mon seul désir » est celle de l'amour courtois, d'un prétendant qui se soumet au désir de sa dame. L’amour courtois est une émancipation de la femme : libre, elle agit selon son seul désir, et de ce seul désir elle accorde ou elle refuse à son homme. Pour gagner les faveurs de sa dame, il accomplira mille prouesses, il se dépassera, au point qu’à la fin il aura changé pour elle. L’amour courtois change l’homme, il change aussi la femme, devenue l’unique maîtresse, l’unique motif de désir, elle change dans le regard de l’homme et se voyant ainsi idéalisée, elle accepte volontiers d’incarner l’idole. Le désir premier de la dame guide le désir second du prétendant, deux désirs qui entrent en symbiose, deux désirs qui unissent le masculin et le féminin par une sublimation qui élève le couple à un état inédit, une résolution des dualités, une révélation, une renaissance. Or une épreuve qui nous change pour nous conduire à des réalités autrement inaccessibles, c’est une initiation. Et qui dit initiation dit rite. Et qui dit rite dit ordre. D’où cette question que je me suis posée : dans quel ordre faut-il regarder les Tapisseries ?

Sur chaque tapisserie figurent des lapins, plus ou moins nombreux, de deux sur Toucher à une dizaine sur Vue et sur Goût. Par conséquent, j'ai pensé qu’ils devaient être importants, que si l’on cherchait un sens dans les Tapisseries, une clé du mystère, ils devaient avoir quelque chose à nous dire. Autre indice de leur importance, le lapin est le seul animal, avec le lévrier, à être présent sur chacune des tapisseries. Je vis d’abord dans les lapins une allusion à l’acte sexuel, puisque nul n’ignore leur fécondité et que l’on dit « faire l’amour comme des lapins ». C'était une première idée, une toile de fond des Tapisseries : le véritable érotisme, l’amour charnel, comme les animaux qui ne connaissent pas le péché.

J’ai ensuite eu la vision d’un jeu, de vignettes que l’on s’amuserait à ranger dans l’ordre selon un indice, et que cet indice était les lapins. Puisqu’ils se multiplient, ils sont de plus en plus nombreux, à moins que les prédateurs dévorent les lapins entre les tapisseries, mais il faut bien partir de quelque part. La voilà donc, la grande révélation, l’ordre des Tapisseries : avec deux lapins, Toucher ; avec quatre lapins, Odorat ; avec six lapins, Ouïe ; avec sept lapins, Désir ; avec dix lapins, Goût ; enfin avec onze lapins, Vue.

Elles étaient dans l’ordre, mais elles ne me dirent rien ce premier soir. Il était près d’une heure du matin et le lendemain j'avais travail. C’était comme une clé à moitié, une clé qui avait seulement ouvert sur une pièce plus grande, plus obscure. Il me fallut plusieurs jours et plusieurs nuits, d’étude et de rêve de tentures rouges, pour révéler les Tapisseries comme dans une chambre photographique. J’ai écrit un premier texte que j’ai publié sur Facebook, presque sans retour. J’ai lu les livres sérieux, ceux édités par Les musées nationaux. [1,2] J'ai lu Les floraisons intérieures de Jacqueline Kelen [3] et un instant j’ai songé à m’incliner d’humilité. Puis j’ai repris, il manquait l’ordre, les lapins, et c’était une raison suffisante pour continuer. Je me sentais de plus en plus investi d’une mission, d’un devoir. J’avais le sentiment qu’elles avaient quelque chose de grand à me révéler et que c’était d’autant plus extraordinaire qu’elles étaient là, toutes les six, à la vue de tous, avec leurs joyeux lapins bondissants, et qu'il m’appartenait de révéler ce chemin. Quel orgueil ! Pourtant il me faudrait de l’humilité pour aider les Tapisseries à se révéler, sans parler à leur place.

Vingt-cinq années après

Les tapisseries sont immenses. La dame est d'une longueur qui l’élève et nous agenouille à ses pieds. Des tapisseries de soie et de laine tissées en fragments de couleur, des fragments qui morcellent l’image, ce sont des maillons, signifiants comme les mots d'une histoire. Six tapisseries, six scènes similaires, qui se déroulent dans un ailleurs, sur une île bleue flottant sur un rouge dont on ne sait si c’est la terre portant les fleurs ou le ciel portant les oiseaux. La dame ne pose pas, elle agit, elle touche la corne et la lance, elle tresse une couronne, elle joue de l'orgue, elle dépose ses bijoux, elle offre une dragée à la perruche, elle présente son reflet à la licorne. Nous sommes conduits dans un ailleurs, celui d’une île bleue sur un mille fleurs rouge mariant la terre et le ciel, et pourtant la dame est réelle, elle est présente, car elle participe à une relation, avec son accompagnante mais surtout avec un lion et une licorne, deux bêtes puissantes, dangereuses, et pourtant paisibles aux côtés de leur dame.

Que symbolisent le lion et la licorne qui entourent la dame ? Comme plus tard avec les nombres, je m’en tiendrai à ce que nous dit Le dictionnaire des symboles de Chevalier [4]. Et encore, je serai obligé d’opérer un tri dans le Chevalier, m’en tenant autant qu’il se peut au médiéval.

Si toutes les symboliques pouvaient être aussi évidentes ! Le lion est le roi. Il est le légitime représentant du faste du souverain, de la force physique, de la force morale, de la justice. Aux vertus cardinales il manque la tempérance, le lion est fougueux, dangereux, il incarne aussi les excès du pouvoir, la méfiance du despote, la cruauté du tyran. Sa crinière lumineuse fait de lui le digne représentant de l’or et du Soleil, au sens propre comme au sens alchimique.

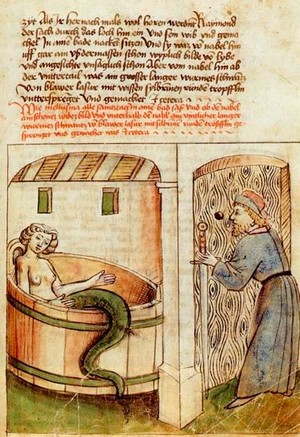

Au lion dont la symbolique relève de l'expérience tangible des peuples, s’oppose la licorne, mystérieuse. Au Moyen Âge, la licorne était à la lisière du réel, il y avait des doutes remontant à l’Antiquité, il y avait des témoignages décevants, le récit d’un rhinocéros des Indes, ou une corne, juste une corne de narval. À l’époque le monde était plus grand, il restait des terres inexplorées, le doute restait permis. L’on se permettait de penser qu’elle était là, toute proche, à l'orée du bois, mais qu’elle fuyait à notre approche, farouche licorne qui n’acceptait nul autre contact que celui de la pureté inaltérée, celle des charmes et des senteurs d’une jeune vierge. Il circulait aussi des récits de chasse à la licorne, lors de laquelle elle se révélait terriblement dangereuse et capable, de sa corne, de vous transpercer le cœur. Il y avait même des récits de licornes piégées, prises au filet tendu auprès de la vierge. Voici en résumé la légende de la licorne que l'on espérait voir un jour, dans une blancheur éblouissante, dresser sa corne vers les Cieux.

La licorne est un paradoxe. Étrangement la langue française a changé l’« unicorne » masculin en « licorne ». Elle tient du mâle, de l’étalon fougueux, débridé, nu, dont la corne en érection en appelle à la libido. En même temps elle est blanche, elle n’aspire qu’à la pureté, la vierge, et sa corne unique appelle à l’Un, d’après Chevalier elle est « la flèche spirituelle qui évoque la révélation divine et la descente du divin dans la créature ». Il y a de l’Immaculée Conception et de la chasteté courtoise dans la licorne. De cette combinaison de fécondité et de virginité, d’érotisme et de pureté, naît une scène, une dynamique insoluble ici, mais qui s’accomplit pleinement dans des résonances inconscientes. Considérer la licorne dans son entièreté, c’est se permettre une plongée dans les profondeurs irrationnelles, c’est accepter qu’existent en nous des réalités intangibles, des réalités psychiques. Le succès sans cesse renouvelé de l’animal mythique ne nous dit pas tant une chose d’elle, il nous dit une chose de nous. La licorne existe-t-elle ? Bien sûr ! Quel malheur cependant que la licorne ait été castrée, enfouie dans l’ombre, pour nous laisser cette licorne de petites filles, là où l’animal mythique suscitait savamment une dynamique ambivalente et subversive. La licorne incarne une réalité écrite sur le versant irrationnel de l'être, qui transparaît dans le cœur, dans l’instinct, dans le sentiment, dans les perspectives de l’âme.

L’opposition du lion et de la licorne dans les Tapisseries met en exergue deux forces adverses. Le lion est la force tangible, rationnelle, du corps et de la morale. La licorne est la force intangible, irrationnelle, instinctive, spirituelle et érotique. Ensemble ils rejouent la rivalité du cœur et de la raison.

Les Tapisseries dans l'ordre

Dans sa robe noire brodée d’or, la dame, rayonnante, porte un regard ardent sur le lointain, sa chevelure blonde détachée sous un diadème. D’une main elle porte l’étendard familial et de l’autre elle caresse la corne. Comme le lion, la licorne porte une targe, ce bouclier muni d’une encoche pour maintenir la lance du tournoi. Il y a donc eu un affrontement, il y a eu une opposition des principes incarnés par le lion et la licorne. Il y a eu une rencontre réelle, non projetée, du rationnel et de l’irrationnel. La dame a pris conscience de ces formes adverses de réalité, ces principes, ainsi que du choix qui s'imposait à elle. Et c’est la licorne qui est sortie victorieuse du tournoi, c’est elle qui a gagné son cœur. La dame découvre la soif spirituelle, elle voit au-delà de la tapisserie, d’un regard chargé d’allégresse, d’ambition, d’élan. La licorne sourit. Le lion est à l’écart, l’air perdu et les yeux ronds, car pour la première fois certainement, la raison n’a pas sa place dans le cœur de la dame.

Dans le ciel, le faucon tombe sur l’oie qui écarte les ailes, sur le dos, comme pour le recevoir. Les bêtes sauvages représentent la passion animale, entravées par des chaînes et des colliers qui figurent l’interdit. La tapisserie nous parle de deux passions, la passion spirituelle, triomphante, et la passion charnelle, moitié contenue par les chaînes des fauves, moitié libre comme l’oie qui s’offre au faucon.

Il ne faudrait pas oublier les lapins, deux lapins qui seront bien fertiles. À mesure que nous la regardons, la tapisserie s’emplit de désir. Désir que la dame suscite en nous, elle nous envoûte, par son regard, par son audace, par sa tenue, par cette chaîne qui ceint ses reins et qui semble bien facile à défaire. Désir de la dame, cette soif, ce désir qui habille la robe dont les dorures dessinent l’aurore sentimentale.

Toucher

Le doigt levé sur son ouvrage, la dame tresse une couronne de fleurs. Les cheveux attachés sous un court voile doré, une heureuse sérénité émane d’elle. Un sourire se devine à ses lèvres, comme pour garder un secret si près de s’enfuir. Serait-ce la couronne appelée à servir un mariage d’amour ? Serions-nous témoins de cet instant solennel où l’accompagnante aide sa dame dans les derniers préparatifs de la noce ? Et qui serait l’heureux prétendant ? Toucher indiquait le triomphe de la licorne, en effet le lion porte à présent un écu tandis que la licorne a conservé sa targe. Les animaux sont tranquilles. Le singe sent une rose, en haut dans l’herbe rouge, une grue et une pie se regardent, le lion a retrouvé sa majesté, fier qu’il est de sa dame. Elle songe à ce qui l’attend, une vie de douce allégresse dans les bras de son amour nouveau, sa licorne. Elle a fait le choix irrationnel de la passion et du spirituel.

À mieux y regarder, quelque chose d’étrange couve à l'arrière-plan. Le singe sent la rose du mauvais côté. Le héron laisse pénétrer la pie voleuse. Surtout, il y a l’accompagnante qui tient étrangement son plateau, sous son bras, comme pour aller au champ. Une accompagnante dont la posture n'a rien de la jolie révérence, dont le regard n’est pas habité par l’admiration de sa dame. C'est un regard étrange, détaché, dédaigneux. L’accompagnante rompt l'ambiance énamourée de la scène. Elle semble dire que comme les fleurs, un jour la dame fanera et perdra son doux parfum. C’est une beauté, une joie, un état qui ne connaîtra qu’un temps. Ici tout embaume, un parfum doux, mais volatile, périssable comme la fleur coupée de la couronne, qui finira au mieux desséchée dans le coffre des regrets. La jeunesse passera, inexorablement. La dame, qui a connu la passion spirituelle accompagnée d’une touche d'érotisme sur Toucher se réjouit à présent des promesses de l’amour. Mais tout périra, à moins qu’elle ne dépasse les règles de notre monde.

Odorat

L’air grave, la tête inclinée sous son voile noir, la main alourdie par sa longue manche qui dessine une pointe cruelle, la dame joue de l’orgue. De l’autre côté, l’accompagnante la regarde en actionnant lessoufflets de l’instrument. La menace est partout, un renard est prêt à bondir sur l’agneau, le lionceau sur un lapin et encore un renard sur un lapin. Les proies regardent ailleurs. Refusent-elles de voir ? Comme la femme qui refuse de regarder la licorne. Une licorne étrange, déplacée, qui dérange, sa croupe derrière l’accompagnante et les pattes enlacées sur la lance, le regard endiablé, lubrique. La licorne a une liaison avec la jeune accompagnante.

C’est l’infidélité, c’est l’amour qui blesse. Tous entendent l'orgue qui emplit la tapisserie, la musique pénètre tout, inexorablement, comme un charme. C’est une triste complainte qui plane et donne à chacun l’air absent et inquiet. Le lion est tendu, il ne sait que faire, il semble paralysé, certainement voudrait-il pleurer. Les tuyaux de l’orgue dessinent une descente de la sculpture du lion vers celle de la licorne. C’est inéluctable, c’est une descente de la haute raison vers l’âme déchue. Le lien sacré du mariage est rompu. Voilà où sa quête a conduit la dame, perdue, honteuse, abandonnée.

Dans le ciel rouge, le faucon est en position de chasse et l’oie chute. Une scène qui rappelle le passage du Conte du Graal dans lequel Perceval, arrivant au campement du roi Arthur, s’arrête devant ce spectacle et s’oublie : des oies sauvages, éblouies par l’aveuglante clarté de la neige, sont prises en chasse par un faucon. Une oie tombe, blessée, Perceval s’approche, mais le temps qu’il arrive, l’oie reprend son vol, laissant derrière elle trois gouttes de sang sur la neige. Trois gouttes de sang qui lui rappellent le vermeil des joues de Blanchefleur, son amour qu’il vient d’abandonner.

La licorne, dans sa symbolique ambivalente, a basculé du spirituel au charnel. Elle a oublié la dame, elle a trouvé plus jeune, plus vierge. Et que fait la dame, abandonnée par l’élan spirituel ? Elle joue de l’orgue. C’est sûrement une complainte mélancolique, une de ces mélodies qui subliment la douleur en une mélopée apaisante. Les notes de l’orgue portatif médiéval, vous les entendrez jouer aujourd’hui par Catalina Vicens, enchanteresse de ce monde. Ce sont de longues notes mêlant le métal vibrant à la chaleur du bois, des notes qui se chevauchent dans un mouvement incessant, dans une respiration, dans un souffle. Ce sont les mêmes notes qui baignent Ouïe. La musique dépasse le langage dans une expression intime de l’âme, dans un état que les mots pourraient qualifier d’apaisement, de langueur, ou mieux de blues, cette musique de la douleur. Voilà une drôle d’affirmation, mais faisant fi des siècles, je dirais que la dame joue du blues, cette musique nonchalante, détachée, recélant une joie à contretemps, comme une consolation, comme une fuite dans un ailleurs qui soulage subitement toutes tensions. La musique ne connaît pas de limite, surtout celle qui vient de l’intérieur, celle qui vient de l’âme.

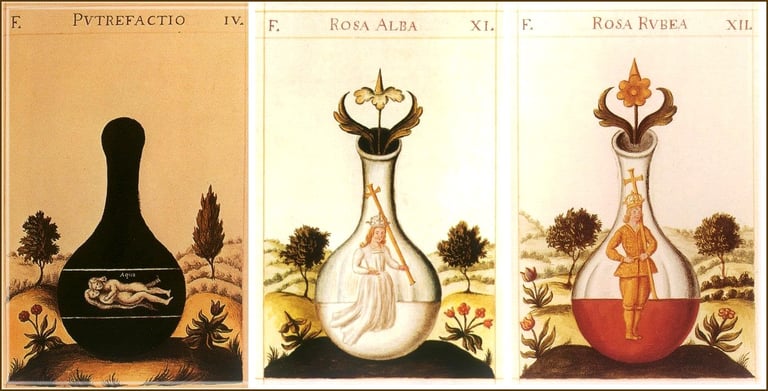

Cela devait arriver, le parfum d’Odorat était voué à se dissiper. L’accompagnante n’est pas la cause, elle est l’élément précipitant de la rupture, elle est le catalyseur, elle est le sel. Elle joue un rôle subtil, elle qui actionne le soufflet de l’orgue, un soufflet qui rappelle l’alchimiste entretenant le feu sacré dans l’espoir du Grand Œuvre. L’accompagnante, par l’adultère brûlant qu’elle insuffle, attise l’Œuvre alchimique qui opère dans ce beau foyer qu’est le cœur de la dame, dame qui sublime sa souffrance en notes spirituelles, des notes qui font descendre sur elle les radiances de l’âme.

Ouïe

La dame dépose ses bijoux dans le coffret tenu par son accompagnante. C’est une cérémonie, un sacerdoce. Avec ses bijoux elle se libère du besoin de plaire, elle quitte les obligations de son rang. Elle est sur le point de pénétrer dans l'intimité de la tente. Allégoriquement, elle abandonne les illusions des cinq sens en échange de la pureté du sens intérieur, sous la célèbre notice : « Mon seul désir ». Dans le ciel, le faucon est tenu captif par des chaînes tandis que l'oie a retrouvé la posture de Toucher. Le lévrier porte un collier tandis qu’un gentil petit chien trône sur un coussin brodé. Détachée de la passion, la dame exerce son désir, son seul désir. Mais quel désir ?

« Mon seul désir ». C’est la clé du mystère, le sens caché des Tapisseries que l'on nous indique à la visite du musée. Cette devise au sens de « céder à ses envies » nous conduirait vers des champs spirituels bien étranges, il faudrait ouvrir les grimoires d’Aleister Crowley à la page de sa devise licencieuse « Do what thou wilt shall be the whole of the Law ». Fort heureusement, « désir » était compris autrement au XVIe siècle, il se rapprochait du « bon vouloir » de Rabelais, tout proche du libre arbitre.

Jean Patrice Boudet décline la compréhension de « Mon seul désir » selon deux lectures, celles de la tempérance et de l’intempérance. [5]

« six sens, cinq dehors et ung dedans qui est le cuer, lesquels nous sont baillez à gouverner comme six escoliers » écrivait Jean Gerson dans Moralité du cœur et des cinq sens. La lecture en tempérance est celle de la caritas chrétienne, les ornements de la tente figurent les larmes de la compassion et le sens du cœur naît du renoncement aux sens physiques pour ouvrir son cœur à la prière et à la dévotion. Seul le sens du cœur serait apte à saisir la beauté de l’âme et sa maîtrise serait la clé de la rédemption.

« De cœur loyal, content de joie ; Ma maîtresse, mon seul désir; Plus que quiconque vous veuille servir ; En quelque place que je sois » chantait Charles d’Orléans. La lecture en intempérance est celle de la morale courtoise, les ornements de la tente figurent les flammes du désir charnel. La dame soumet son prétendant à son désir, son seul désir. Quel sera ce désir ? Où la dame le conduira-t-elle ? Est-ce un désir de vice ou de vertu ? Le dominera-t-elle, comme les chaînes et le collier le suggèrent ? Ou élèvera-t-elle son âme sous la tente bleue ?

Deux lectures divergentes, cependant invitées sous une même tente, une même tapisserie, cela ne vous rappelle-t-il pas la symbolique ambivalente de la licorne, pure et charnelle, spirituelle et érotique ?

Ce désir indépendant des sens, indépendant du dehors, suggère le libre arbitre. Et qu’est-ce que la liberté ? C’est la moitié de la philosophie qu’il faudrait relire. Restons-en au Moyen Âge, on distinguait alors deux formes de liberté, celle qui s’oppose à la volonté de Dieu et celle qui s’y accorde. Si elle s'écarte de Sa volonté, que ce soit pour goûter les plaisirs des cinq sens et des sept péchés, ou simplement pour faire l'expérience de la liberté, alors c’est une liberté illusoire dont le tentateur tire les ficelles. Si la liberté est au contraire l’aptitude de résister à la tentation, comme semble le faire la dame en déposant colliers et bracelets dans le coffret, pour vivre en action comme en pensée selon la volonté divine, alors c’est une liberté qui conduit à un ailleurs, un havre de vertu, habité par la Grâce, à l'abri de la tente, détaché du monde. C’est librement, de son seul vouloir, que la dame agit selon la volonté de Dieu.

Il y a aussi ce que Platon dit de l’âme dans Phèdre, lorsqu’il la représente sous la forme d’un attelage composé d’un cheval noir figurant l’espèce pulsionnelle, attirée par les plaisirs du monde ; et d’un cheval blanc figurant l’espèce raisonnable, aspirant à la beauté et au monde des Idées. Le cocher représente l’esprit tentant de concilier ces deux penchants. Ainsi les cinq sens seraient le cheval noir, pulsionnel, et le sens du cœur serait le cheval blanc, aspirant à la beauté de l’âme et au monde des Idées. Vivre comme Désir nous y invite, sous la tente, absolument libéré des cinq sens, ce serait certes vivre dans un monde où nul cheval noir ne viendrait tirer l’âme vers le bas, mais ce serait vivre dans un monde sans monde, un monde qui n’est pas le nôtre.

Où en serait la dame à l’issue de cette ultime tapisserie ? Elle aurait enchaîné son amant le faucon, elle aurait abandonné le monde, pour se cloîtrer dans une béatitude digne d’une nonne. Elle accomplirait de belles œuvres de charité, elle inciterait à la prière et à la vie pieuse. Ce serait cependant un aveu d’échec, comme s’il ne pouvait y avoir de salut que hors de ce monde. Est-ce une réponse à la hauteur de l’élan fougueux de Toucher ? La tapisserie de Désir représente-t-elle une fin en elle-même, ou est-elle une étape, un équilibre temporaire ?

C'est un état contraint, il faut les cordes tendues aux arbres pour maintenir la tente dressée, les chaînes aux serres du faucon, le collier au cou des lévriers. C’est un état qui ne peut tenir éternellement, un état qui est promis à la fatigue, à l'usure, au relâchement, à l'abandon des vœux pieux qui laisseront place à une caricature de la vie pieuse, faite de prières désincarnées dans les cernes et de contritions habitées par le vice. La tente doit être un rite de passage, elle ne doit pas être une fin. Elle est un rite de renaissance de la dame qui se défait de la tyrannie des sens. Elle en sortira grandie, autrement libérée, elle deviendra libératrice, elle rompra les chaînes du faucon sur Goût et conduira la licorne au-delà du seuil du mystère sur Vue.

Une autre raison qui me pousse au-delà du sens du cœur est la suivante : celui, ou celle, qui aura mis tant de génie à l’élaboration de ces fantastiques tapisseries qui combinent allègrement les symboles, cette histoire sans mot, impérissable, intemporelle, aurait-il mis la clé de l’œuvre ici, en évidence, sur le fronton de la tente ? Il y a plus, beaucoup plus dans les Tapisseries. C’est mon impression première, mon intuition, mon guide, mon envie de suivre le chemin d’une famille de lapins blancs qui nous conduit plus profond, toujours plus profond dans le terrier, jusqu’à l’envers du miroir. Préférez-vous le chemin indiqué par la tente de la privation ? Un chemin qui méprise cinq des plus belles tapisseries du monde médiéval ? Ou préférez-vous, comme Alice ou Néo, poursuivre le lapin blanc ?

Désir

L’accompagnante, agenouillée sous sa longue robe bleue, tient des deux mains le pied d’une lourde coupe d’or remplie de dragées blanches. Elle est comme l’enfant de chœur tenant le ciboire rempli d'hosties. Elle porte un regard plein d’admiration sur sa dame qui saisit doucement une dragée, sans détourner le regard de la perruche posée sur son gant. La perruche, tenant précieusement dans sa patte une dragée, fait montre de sa beauté et déploie ses ailes. La dame est vêtue de différentes teintes d’or et la brise soulève son voile bordé de perles. Son regard est chargé de calme et de douceur, de savoir et de sagesse, ce regard est un geste, un souffle, qui nous rappelle aux mystères antiques. Les animaux sont paisibles, libérés, le lapin sautille, le singe mange un fruit et le lévrier le regarde. Le petit chien a perdu son piédestal, il est relégué sur le pan de la robe. Un animal étrange figure à gauche de la dame, avec une barbiche et une queue panachée, il pourrait s’agir d’une jeune licorne dont la corne n’a pas encore poussé. La dame partage la liberté qu’elle a acquise et chacun passe des jours heureux. Elle ne fait plus elle-même l’expérience des sens, elle devient l’initiatrice qui offre la dragée à la perruche, au centre de la scène.

Une scène, une cérémonie, que la pie risquerait de troubler, oiseau voleur qui déroberait volontiers les dragées. Mais le faucon veille, à bien y voir il fond déjà sur la pie. Un faucon qui a quitté ses chaînes, mais qui reste attaché à sa dame, car elle porte un gant bien particulier, un gant qui n’est pas fait pour tenir la douce perruche, c’est un gant de fauconnerie. Le faucon, haut dans le ciel, est à présent au service de sa dame, c’est pour elle qu’il chasse la pie du ciel.

Le lion et la licorne sont debout comme des hommes. Leurs capes, attachées au cou par trois pierres précieuses, sont soulevées par le vent comme le voile rose de la dame. Le lion rugit, la gueule béante. La licorne, elle, semble réservée, absente, elle regarde à droite, au-delà, hors de la tapisserie. Lion et licorne, cœur et raison, œuvrent ensemble à l’épanouissement de l’être. Dans l’harmonie du jardin caché derrière une barrière de roses, sous la protection du faucon, la fragile perruche goûte une précieuse dragée. Comme dans le poème de Baudelaire, « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ».

Goût

Lorsque j’ai compté les lapins, deux constats m’ont confirmé dans ma démarche : que Désir ne soit pas la dernière et qu'il s'agisse justement de cette tapisserie qui me trouble tant. Cette tapisserie accède au divin, et c’est une divinité qui ne s’inscrit pas dans nos schémas, c’est une divinité antérieure. La dame nous invite dans un monde que sa seule présence suffit à créer.

L’ambiance est empreinte de silence et d’une étrange sérénité. Le lion et la licorne sont nus et les animaux sont à l’écart. L’unique étendard est porté par le lion et sa pointe est émoussée, car on ne pénètre pas armé dans un temple. La scène est solennelle, au centre figurent trois visages, la dame, la licorne, et son reflet. Le lion regarde ailleurs, à gauche, à l'opposé de la licorne sur Goût. La licorne plonge le regard dans son reflet, dans le miroir que la dame lui présente, et elle sourit. La dame lui offre la connaissance d’elle-même, c’est la spiritualité qui se découvre, qui s’objective, qui se manifeste. La licorne est allongée sur les genoux de la dame qui la caresse. C’est une relation charnelle, affectueuse, doucement érotique, d’un amour transcendant par lequel le couple parvient à déchirer le voile du réel. Il n’y a plus d’oiseaux dans le ciel, car il n’y a pas d’équivalent à ce qui se révèle ici. Le couple accède à l’union mythique des opposés, le mâle et la femelle, le bien et le mal, la matière et l'esprit. C’est la syzygie, la Sofia, qui accède à la transcendance dans la chambre nuptiale.

Sous la robe, les volutes florales ont laissé place à un étrange lichen bleu. Un lichen dont les froissements doivent faire d’étranges mouvements hypnotiques. Ce lichen bleu est le motif des robes des accompagnantes, ainsi la dame, dans son ultime accomplissement, s’identifie à la novice, elle est l’alpha et l’oméga. Une robe du même bleu que la tente de Désir, la dame est elle-même le lien avec les Cieux, elle est un temple.

Les yeux mi-clos, elle voit à la lumière de l’esprit et guide la licorne qui a les yeux grand ouverts sur le miroir. La dame lui dévoile le versant intérieur de son être. Ce miroir est symbole de vérité et d’au-delà, il n’est pas celui de Narcisse, c’est un miroir qui a plus à nous montrer que l’apparence. La licorne y découvre une licorne entourée de blanc à gauche et de noir à droite. Dans une image dualiste, elle est le mélange, le jumeau cosmique manichéen. Et si nous voyons la licorne dans le miroir, cela signifie qu’elle nous regarde. Le couple nous invite dans son au-delà. Ou mieux, cette licorne, c’est nous-même.

Vue

Voici ce que nous ont révélé les Tapisseries, vues selon l’ordre indiqué par les lapins. Parfois je me laisse aller à toutes les interprétations, porté par le vent mystique, mais il y a du bien, beaucoup de bien dans le doute, dans la recherche de preuves, de corrélations, de sources concordantes. À peu près tout ce qui suit est né du doute. Dans quelle mesure parviendrai-je à soulager vos esprits sceptiques ? Accepterez-vous de me suivre dans mes étranges cheminements spirituels ? Combien serez-vous encore à m’accompagner à l’issue des nombreuses vallées qui nous attendent ? Peut-être que vous volez déjà à mes côtés et que nous volerons d’un commun accord, peut-être que vous ne savez simplement pas, que je ne vous ai pas laissé le temps de vous demander, alors continuez, il y a du divin dans la contemplation. Sans savoir de qui je tiens la main, je vous invite à me suivre, à faire compagnon d'aventure, à la poursuite d'indices qui nous feront parcourir de fabuleuses contrées de l'âme. Commençons par ce premier indice, la noce, évoquée dans Odorat. Une mariée se doit de revêtir une robe, un voile, et des bijoux.

Au sujet des robes, Jacqueline Kelen fait référence au motif de grenade. Je pense plutôt que ce sont des artichauts. [4] Si aujourd’hui ce motif n’a rien d’exotique, bien qu’il soit fort original, rappelons qu’il fut introduit en France tout juste à l’époque des Tapisseries. Un artichaut qui ne fait que pousser depuis Toucher, montant peu à peu jusqu’à atteindre les hanches. Avez-vous déjà vu un artichaut que l’on a laissé fleurir à sa guise ? C’est immense, il pousse toujours plus haut par une double floraison, par une fleur jaillie de l’intérieur d’une fleur. C’est une renaissance, comme la dame renaît de l’épreuve entre Désir et Goût. J'aime plus encore le motif du lichen sur le velours hypnotique de la dame de Vue, littéralement astral.

Regardons les voiles. Sur Toucher, les cheveux de la dame sont détachés sous la splendide couronne qui semble venir du lointain Orient. Elle porte un voile sur les deux tapisseries suivantes, sur Odorat il est d’un lin clair et léger, sur Ouïe il est d’une lourde toile noire qui masque l’arrière de son visage. Sur Désir c’est justement dans un voile que la dame dépose les bijoux dans le coffret, elle s’affranchit doublement, de l’homme et des richesses. Ses cheveux sont tressés en une couronne ornée de fleurs, elle s’est anoblie elle-même. Sur Goût elle porte un léger voile rose bordé de perles que soulève la brise sous une fine couronne de fleurs. Sur Vue elle a un voile noir mêlé à une couronne mêlant sa chevelure aux perles.

Quant aux bracelets, ils sont à la fois symbole de richesse et de captivité, comme les fers du prisonnier. Sur Toucher, la dame ne porte pas de bracelets. Sur Odorat et sur Ouïe, elle porte aux poignets les mêmes bracelets d’or avec des pierres précieuses, cependant le métal d’Ouïe est plus terne, les pierres sont plus petites. Sur Désir, tandis que la dame ôte ses bijoux, elle garde les bracelets qu’elle a remontés au-dessus de ses coudes. Sur Goût et sur Vue, elle s'en débarassée.

Toucher est l’amour au premier regard, la dame est libre, elle n’a ni voile ni bracelet. Odorat est le vœu d’un amour pur et éternel, la dame porte ses bracelets comme une joyeuse captive et son voile est léger. Ouïe est l’adultère, le lourd voile noir serait plus digne du deuil et les bracelets me rappellent les fers de l’esclave. Désir est l’affranchissement de la dame, elle dépose son voile avec ses bijoux dans le coffret et elle a remonté ses bracelets, bientôt elle les aura définitivement quittés. Goût est l’harmonie, la dame porte à la fois le voile et la couronne de fleurs, c’est un voile léger que soulève la brise, comme le vent spirituel soulève le voile de la face du mystère. Vue est au-delà. Est-ce seulement un voile ? Le tissu noir brodé de perles, mêlé aux cheveux blonds, évoque la nuit qui se mêle au jour, le céleste au terrestre, sous l’égide de la perle, symbole de l’âme.

Nous avons entamé le chemin, un chemin qui nous conduira bien au-delà des Tapisseries, de fil en aiguille, franchissant les cultures et les époques, nous nous laisserons bercer par les digressions, les voyages qui formeront notre jeunesse spirituelle, un chemin qui dessinera peu à peu un paysage, un contexte, un voisinage aux Tapisseries, qui permettra de mieux les voir, mieux les situer, mieux les comprendre. Nous devrons nous efforcer de nous plonger mentalement cinq siècles en arrière. Nous avons déjà commencé à le faire en nous détachant des grilles habituelles de lecture des Tapisseries, il faudra faire de plus grands efforts, nous mettre à la place de l’artiste se référant à la symbolique des nombres, à la place du châtelain devant ses Tapisseries, à apprendre du chemin universel de l’âme tel qu’il se dessine dans de profondes œuvres mystiques persanes. Pour penser comme à l'époque des Tapisseries, pour avoir les mêmes références, les mêmes lectures, nous évoquerons les modes et les coutumes de la haute société, la fauconnerie, le Conte du Graal, l'alchimie, les contes populaires, et l'amour courtois. Pour aller toujours plus loin, nous invoquerons les lois irrationnelles de l'être, la psychologie des profondeurs de Jung, les contes de fées et les souvenances lointaines d’un culte à la Déesse. Le plus difficile sera de combiner le rationnel d'une analyse méthodique à l'irrationnel de la contemplation, pour ne pas perdre de vue l’essentiel, nous laisser guider par le cheminement de l'âme.

Un premier fil, la noce

En quête de concordances

Le chemin des lapins est celui d’un calcul élémentaire, amusant, qui consistait à compter les petits lapins blancs cachés sur les six tapisseries, jusque dans le moindre recoin, jusque dans la frange du bas qui semble avoir été rongée. De ce travail, de cette presse, résultent six petites gouttes, six petits nombres : deux, quatre, six, sept, dix, onze. Ils nous indiquent l’ordre des Tapisseries, c’est déjà quelque chose, mais pourquoi ces six nombres, pourquoi pas un, deux, trois, quatre, cinq, six ? Cela aurait peut-être été trop évident, mais il se peut aussi que le créateur ou la créatrice ait choisi ces six nombres pour leurs valeurs intrinsèques. Peut-être que ces nombres sont en eux-mêmes des indices pour résoudre l’énigme des Tapisseries, peut-être qu’il y aura une jolie concordance entre la signification que revêtait chacun de ces nombres au temps des Tapisseries, et notre chemin.

C’est avec réticence que j’ai abordé l’idée d’une symbolique des nombres. Bien que j’aie un certain goût pour l’occulte, j’ai une aversion pour l’astrologie, la numérologie et autres arts divinatoires. Qu’il est dommage de laisser le mystère choir dans la boue quotidienne, la richesse, l’amour et la santé, trio digne d’un « travail, famille, patrie ». La numérologie est aussi l’art du bricolage des nombres, pauvres nombres qui se font tordre le cou par des aligneurs de coïncidences et autres scientifiques adorateurs du nouveau nombre d’or, le très haut « p < 0,05 ».

Et puis, après avoir tourné autour des arts divinatoires, j’ai appris que comme le tarot, les nombres avaient deux usages : un usage divinatoire (numérologique), et un usage symbolique (arithmosophique). La symbolique de certains nombres va d’elle-même. Par exemple, Un est l’unique, le divin ; Deux est la polarité, qu’elle réalise une opposition destructrice ou une union féconde ; Quatre est la matrice d’organisation, la stabilité préalable au développement de l’étendue des possibles (comme les quatre pattes des animaux, les quatre pieds d’une table, les quatre points cardinaux, les quatre humeurs, les quatre vents, ou les quatre saisons). L’origine de la symbolique des nombres suivants est moins évidente. Ce qui importe est que cette symbolique soit partagée, qu'elle constitue un fond culturel, dans la Bible, dans les Évangiles et dans les œuvres du Moyen Âge. Il existait un langage, des conventions, un signifiant des nombres qu’il est légitime de rechercher dans les Tapisseries.

J’avais aussi conscience d’avoir beaucoup à perdre dans la bataille. N’ayant personne avec qui échanger sur mon sujet, il fallait que je teste moi-même mes hypothèses et pour cela, me confronter à d’autres schémas. Ma lecture des six tapisseries étant posée, il me fallait trouver une grille de comparaison, établie a priori, pour ne pas céder à la tentation de changer de source en cours de route pour trouver à tout prix la concordance. Pour m’en tenir à une interprétation unique, j’ai choisi d’utiliser le Dictionnaire des Symboles de Chevalier et Gheerbrant, simplement parce qu'il m’a été vendu chez Gibert avec ce commentaire : « voilà, le Chevalier, il faut commencer par-là, c’est la base ». En espérant que l’auteur des Tapisseries connaissait l’arithmosophie, et qu’il ait mis du sens dans les lapins, cela m’a semblé être une méthode suffisamment rigoureuse. Maintenant, voyons si ça colle !

2 - Toucher

Deux symbolise le dualisme (masculin et féminin, bien et mal, ombre et lumière) à l’origine de tout dynamisme, qu’il soit créateur ou destructeur. Deux est aussi le symbole de la mère et de l’individualisation « comme tout progrès ne s’opère que par une certaine opposition, tout au moins par la négation de ce que l’on veut dépasser, deux est le moteur du développement différencié ou du progrès. Il est l’autre en tant qu’autre. De même, si la personnalité se pose en s’opposant, comme on l’a dit, deux est le principe moteur sur la voie de l’individualisation. »

Le principe de dualité concorde avec ma lecture de Toucher : la dualité fertile des lapins, la dualité rivale de la licorne et du lion (ils portent les targes du tournoi), la dualité négatrice (la pulsion de l’animal sauvage qui est entravée par les chaînes). En revanche, la symbolique de la mère ne fonctionne pas, la dame me semble particulièrement jeune, audacieuse, séduisante. Je suis surtout convaincu par le Deux de l’individualisation : la dame s’affirme, déterminée dans son entreprise, son regard porte au loin sur un avenir assurément victorieux (nous reparlerons à peu près d'individualisation avec le processus d’individuation de Jung). La dame s’extrait du familier pour pénétrer dans la quête du mystère.

4 - Odorat

Quatre symbolise ce qui est solide, tangible, sensible, ce qui est stable, tout ce qui décline la totalité du créé. Symbole du carré, du terrestre, Quatre constitue la croix de la plénitude et de l’universalité. « Il existe quatre points cardinaux, quatre vents, quatre piliers de l’Univers, quatre phases de la lune, quatre saisons, quatre éléments, quatre humeurs, quatre fleuves au Paradis, quatre lettres dans le nom de Dieu (YHVH) et du premier des hommes (Adam), quatre bras de la croix, quatre évangélistes, etc. (…) Cette totalité du créé est en même temps la totalité du périssable. »

Quatre est un socle, un sacerdoce, comme le sacrement du mariage. Ensemble, la dame et la licorne sont promises à tous les développements, tous les possibles, tous les épanouissements. La seconde dimension du Quatre fait aussi écho dans Goût, dans ce qui se joue à l’arrière-plan dans le couple du héron et de la pie, dans le regard de la servante, c’est le périssable, la couronne de fleurs qui fanera, le parfum qui se dissipera, comme jeunesse passera.

6 - Ouïe

Six est associé au sceau de Salomon, l’étoile de David : deux triangles opposés forment une étoile à six branches inscrite dans un cercle. L’opposition des triangles représente la conjonction de deux opposés et Six symbolise « l’opposition de la créature au Créateur dans un indéfini. (…) Il peut pencher vers le bien, mais aussi vers le mal, vers l’union à Dieu, mais aussi vers la révolte. Il est le nombre des dons réciproques et des antagonismes, celui du destin mystique. » La perfection virtuelle de l’étoile inscrite « peut avorter et ce risque fait de six le nombre de l’épreuve entre le bien et le mal. » Six est le nombre néfaste de l’Apocalypse, il fait référence à Néron le sixième empereur et 666 est le nombre de la Bête.

La dimension néfaste du Six est évidente sur Ouïe : la dame souffre, l’oie chute, les lapins sont sur le point d’être dévorés. Six nous parle d’une séparation de la créature de son Créateur et en effet la dame est séparée de la licorne, sa spiritualité, son lien avec le Créateur. Six nous parle d’épreuve et en effet, perdue, la dame peut se perdre, abandonner sa quête, ou elle peut chercher des ressources nouvelles, une lumière nouvelle qui la ramènera sur le chemin. C’est ce qu’elle fait en sublimant sa souffrance par l’intermédiaire de l’orgue en une mélopée de larmes apaisantes. Portée par une musique spirituelle, la dame retrouve le chemin de l’âme, elle renoue avec la spiritualité, là où elle aurait facilement pu s’abandonner à la haine ou à une tristesse sans retour.

7 - Désir

Sept est la totalité, en référence aux « sept jours de la semaine, aux sept planètes, aux sept degrés de la perfection, aux sept sphères ou degrés célestes, aux sept pétales de la rose, aux sept têtes du naja d’Angkor ». Sept est aussi la totalité de la vie morale, « en additionnant les trois vertus théologales, la foi, l’espérance et la charité, et les quatre vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la justice et la force. » Sept est une totalité en mouvement, à l’image de la Lune, dont le cycle est divisé en quatre périodes de sept jours, en une succession de totalités dans un cycle infini. « Sept indique le sens d’un changement après un cycle accompli. »

Comme le Sept, Désir représente un premier accomplissement, une victoire de la dame sur les sens, sur les pulsions, sur le faucon. La dame est promise à l’expérience du sens du cœur, celui de la caritas chrétienne, autrement dit de la totalité de la vie morale, dont Sept est aussi le symbole. La dame s’apprête à rencontrer Dieu dans l’ascèse et la prière sous la tente, comme le septième jour est celui du pacte entre Dieu et l’homme : le septième jour de la Genèse, Dieu contemple sa création et le septième jour de la semaine l’homme se tourne vers le Seigneur. Au jour du sabbat, la dame s’apprête à renouveler l’Alliance par ses prières sous la tente, selon son seul désir.

Sept n’est pas une fin en soi, il est en mouvement, il ouvre sur une nouveauté. La dame pourrait arrêter son chemin ici, comme les gardiens du temple l’y encouragent, mais le Sept nous invite à lui demander de continuer. C’est ici qu’une faille s’est ouverte ce jour de mon enfance et qu’ensuite le chemin des lapins s’est imposé à moi. Quelque chose me révolte dans ce sens du cœur. C’est un bien qui demande un mal nécessaire pour exercer sa charité, c’est un bien qui vit sur le péché, c’est un bien qui tire sa force du rabaissement des passions de l’âme. L’expérience de Désir est celle d’un équilibre instable, celle d’une dame privée de ses sens, celle d’un cœur séparé de ses passions, celle d’un corps séparé de la nature. Mais voilà, qu’est-on en droit d’espérer après ? « Sept comporte cependant une anxiété par le fait qu’il indique le passage du connu à l’inconnu : un cycle s’est accompli, quel sera le suivant ? »

10 - Goût

Dix était la Tetraktys sacrée des pythagoriciens : la somme des quatre premiers nombres (10 = 1 + 2 + 3 + 4). Dix constitue la pyramide formée de bas en haut par le Quatre de la matrice organisationnelle, le Trois de la trinité, des trois niveaux du monde (céleste, terrestre et infernal), des trois niveaux de l’être (corps, esprit et âme), le Deux de la première manifestation d’Adam et Ève, des ténèbres et de la lumière, et au sommet l’Un, le non manifesté. C’est pourquoi Chevalier nous dit que « (Dix) a le sens de la totalité, de l’achèvement, celui du retour à l’unité, après le développement du cycle des neuf premiers nombres. (…) L’ensemble constitue la décade, ou la totalité de l’univers créé et incréé. » En un mot, Dix est l’harmonie.

Voici la promesse du Dix à la tapisserie de Goût, celle d’une « totalité de l’univers créé et incréé », offerte à celles et à ceux qui oseront quitter le confort du premier accomplissement que figure le Sept de Désir. Ici les opposés s’allient dans la totalité. La dame a quitté sa tente, elle est avec son accompagnante dans un jardin de roses. Elle a libéré le faucon, le gant de fauconnerie indique qu’il reviendra, fidèle. Le lion et la licorne sont victorieux, eux qui s’étaient affrontés sur Toucher, eux qui s’étaient dévêtus pour Désir, ils portent à présent des capes qui volent allègrement au vent du mystère, comme le voile rose bordé de perles de la dame. Contrairement à l’achèvement fragile de Désir, qui tenait à la réclusion de la dame, au renoncement des cinq sens et à l’enchaînement du faucon, celui de Goût est une allégresse inébranlable, la perruche est protégée par le faucon qui chasse la pie, la dame et l’accompagnante sont dans une alcôve défendue par les épines des roses. C’est une totalité en harmonie, unifiant le charnel au spirituel, la raison à la passion, la trinité du corps, de l’esprit et de l’âme. Et que se passe-t-il ici ? La dame, devenue l’initiatrice pour les deux derniers sens, offre une dragée blanche comme l’hostie à la perruche qui déploie ses ailes. Cette étrange dragée, à y voir de plus près, ressemble à une perle et la perruche n’est pas n’importe quel oiseau, elle parle, elle est l’oiseau du verbe. C’est une liturgie bien étrange qui se déroule sous nos yeux.

11 - Vue

Chevalier définit Onze ainsi : « S’ajoutant à la plénitude du dix, qui symbolise un cycle complet, le onze est le signe de l’excès, de la démesure, du débordement, dans quelque ordre que ce soit, incontinence, violence, outrance de jugement ; ce nombre annonce un conflit virtuel. (…) Son ambivalence réside en ceci que l’excès qu’il signifie peut être envisagé, soit comme le début d’un renouvellement, soit comme une rupture et une détérioration du dix, une faille dans l’univers. C’est en ce dernier sens qu’Augustin pourra dire que le nombre onze est l’armoirie du péché. (…) D’une façon générale, ce nombre est celui de l’initiative individuelle, mais s’exerçant sans rapports avec l’harmonie cosmique, par conséquent d’un caractère plutôt défavorable. »

Onze est une faille dans l’univers, un dépassement de la perfection de la création. Onze est un interdit, il prétend s'affranchir des limites de la condition humaine. Onze est un ailleurs, il prétend franchir le seuil du mystère pour se fondre dans la dimension de l’incréé. Onze est un pari, il est un pas dans l’inconnu, dans la promesse de la transcendance. Onze est à la hauteur de Vue, il est le vent qui porte la licorne au-delà, sous l’œil mi-clos de la dame, dans un miroir orné de perles.

40 et 6

Les six tapisseries totalisent quarante lapins. D’après Chevalier, Quarante est « le nombre de l’attente, de la préparation, de l’épreuve ou du châtiment. (…) ce nombre marque l’accomplissement d’un cycle, d’un cycle toutefois qui doit aboutir, non pas à une simple répétition, mais à un changement radical, un passage à un autre ordre d’action et de vie. » Au nombre de quarante, les Tapisseries sont placées sur le Panthéon spirituel, par le nombre de la maturité, les quarante jours et quarante nuits de Moïse sur le Mont Sinaï, les quarante jours qui suivent la Résurrection, les quarante ans de Mahomet recevant la Révélation, ou les quarante ans de Bouddha commençant à prêcher.

Les Tapisseries sont six, le nombre de l’épreuve de la séparation de la créature de son Créateur, qui nous oblige à trouver en nous la force de changer cette épreuve en une lumière qui nous guidera. Souvenons-nous que le chemin de l’âme n’est pas toujours bordé de roses.

Je viens d’interpréter le nombre total de lapins et de tapisseries. L’artiste était-il à ce point génial ? Ou est-ce un cadeau que nous font les nombres ?

La symbolique des nombres

Dans leur édition de La Dame à la Licorne de 2018, [2] Élisabeth Taburet-Delahaye et Béatrice de Chancel-Bardelot nous révèlent la disposition des Tapisseries au château de Boussac d'après les relevés effectués par l’architecte Morin en 1842. [6] Les Tapisseries étaient exposées dans deux pièces adjacentes du premier étage : Toucher, Odorat et Ouïe étaient dans la grand' salle; Cœur, Goût et Vue étaient dans la salle à manger. Cette répartition concorde avec l’ordre indiqué par les lapins. L'ordre concorde aussi en considérant qu'une réception commence dans la grand’ salle pour continuer dans la salle à manger, ce qui place les fenêtres derrière nous.

Imaginons-nous au château, dos aux fenêtres, la grand’salle est à droite et la salle à manger est à gauche, avec les portes jouxtant les fenêtres, ce qui donne la disposition suivante :

En entrant dans la grand' salle, nous verrons Toucher, puis Odorat, puis Ouïe, c'est parfait. En continuant à gauche vers la salle à manger, ce sera Goût, puis Désir, puis Vue, ce qui ne concorde pas. À moins que le miroir indique une interversion, un petit piège, puisque le chemin des lapins serait celui des initiés. Mais honnêtement, je ne peux pas défendre cette idée. Surtout, cette étude de l’ordre des Tapisseries à Boussac pourrait bien s’avérer inutile, puisqu’elles y sont arrivées au XVIIIe siècle. L’ordre a-t-il été respecté dans le déménagement ? Le chemin des lapins était-il déjà perdu ? Il s’agissait tout de même du troisième héritage des Tapisseries qui sont passées des Le Viste aux Robertet, aux La Roche-Aymon, puis aux Rilhac qui les amenèrent à Boussac. Nous voyons sur les plans que la dimension des tapisseries correspond aux encadrements des murs. L’ordre des Tapisseries à Boussac peut donc être le simple fruit du hasard, chaque tapisserie ayant été trouver un emplacement à sa mesure.

La présence tout près d’ici du prince Djim (surnommé Zizim), second fils de Mahomet II, emprisonné à Bourganeuf de 1483 à 1488, a été la source de beaucoup d’excitation et de fantasmes. Il est pourtant assez improbable que des tapisseries d’un tel luxe aient été commandées pour un prisonnier. La présence du prince Djim à Bourganeuf est cependant un indice de la proximité culturelle de l’Orient à l’époque. Rappelons que les Tapisseries sont datées de la toute fin du Moyen Âge, « autour de 1500 », à mon avis entre 1500 et 1515, nous verrons plus loin pourquoi. Lorsque les Tapisseries furent tissées, nous étions au début du brassage culturel de la Renaissance, dans ce qu’il avait de plus brut, les œuvres et les idées nous arrivaient toutes neuves, elles n’étaient pas encore la copie d’une copie. S’il y avait une chose à faire de cette proximité avec l’Orient, ce n’était donc pas dans les signes directs, tels qu’une lune ottomane qui s'avérera être l’héraldique des Le Viste, mais dans la projection mentale, dans la mise en perspective dans l’œil et la pensée de celui ou celle qui venait de découvrir, de s'imbiber de certaines idées, de certaines lectures.

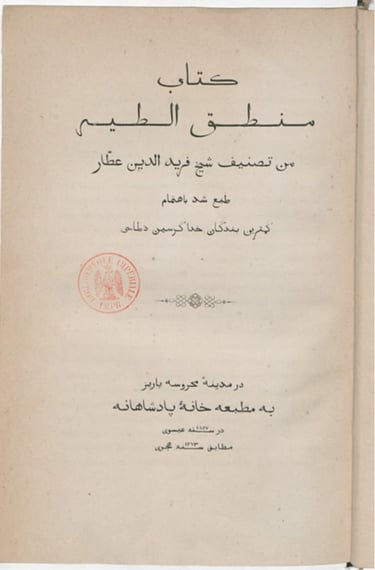

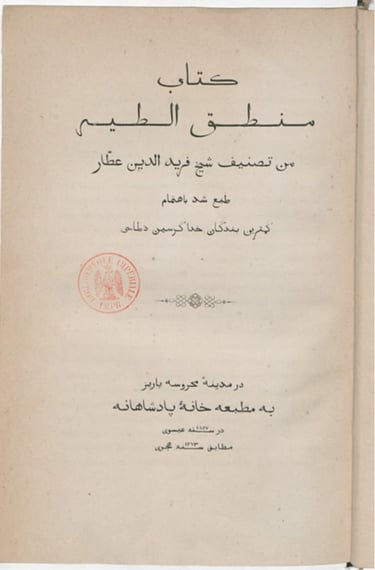

Cette idée de référence à l’Orient vint se mêler à une note que j’ai prise au nombre Sept dans le Chevalier : « sept différentes étapes sur la voie mystique sont symbolisées par Attar, dans son célèbre poème intitulé Le Langage des Oiseaux, par sept vallées : la première est celle de la recherche (talab) ; la deuxième est celle de l’amour (eshq) ; la troisième est celle de la connaissance (ma’rifat) ; la quatrième est celle de l’indépendance (istigna) ; la cinquième est celle de l’unité (tawhid) ; la sixième, celle de l’émerveillement (hayrat) ; et la septième, celle du dénuement (faqr) et de la mort mystique (fanâ). » Bien qu’il y ait une vallée de trop, j’ai pressenti une familiarité entre les sept vallées et les six tapisseries avec « recherche » pour Toucher et le début de la quête, « amour » pour Odorat et la noce, « connaissance » pour Ouïe et l’épreuve, « indépendance » pour Désir et « Mon seul désir » du libre arbitre, « unité » pour Goût et l’harmonie, enfin « émerveillement, dénuement et mort mystique » pour Vue et la transcendance. Alors voici la suite du chemin : le Langage des oiseaux, ou plutôt le Mantic Uttaïr, de Farid Uddin Attar.

La disposition des Tapisseries au château

Cela vous surprendra peut-être que je vous conduise si loin des Tapisseries, en Perse, au XIIe siècle, avec le Mantic Uttaïr puis en des temps bien plus anciens, certainement antéchristiques, avec l’Hymne de la perle. Il y avait plus proche, par exemple le Miroir des âmes simples et anéanties de Marguerite Porète ou le Livre des œuvres divines d'Hildegard de Bingen, mais ces œuvres ne me parlaient pas de la même façon, elles ne m’offraient ni les perspectives ni les clés qu’il me fallait pour dévoiler les mystères de Goût et de Vue. C'est de l'emplacement du Mantic et de l'Hymne, de leurs perspectives, que j’ai redécouvert les Tapisseries. Voilà leur apport majeur, leur distance qui montre les constantes, les invariables culturels, humains, spirituels.

C’est d’abord le hasard qui a mis ces œuvres sur mon chemin, pour le Mantic, ça aura été la citation du Chevalier, pour l’Hymne, le film Knight of cups de Terrence Malik. Je les ai souvent recroisées, dans des lectures, dans des émissions, elles me sont vite devenues familières. Elles s’entremêlèrent bien vite avec les Tapisseries, je vis surgir des concordances, et elles se confondirent dans l’écho de mes pas. Ces œuvres parlent toutes deux de transcendance, de dépassement de notre monde pour pénétrer dans l’autre monde, celui où Il réside. Dans le Mantic, l’intermédiaire est un miroir, dans l’Hymne c’est une perle. Un miroir, comme dans Vue et une perle, comme dans Goût, deux artéfacts de la rencontre, de la bascule dans l’autre monde.

Il y a les objets, comme une surface, et il y a le mouvement, la dynamique spirituelle. Le Mantic et l’Hymne nous dévoilent pleinement leur chemin vers la révélation et la transcendance. Ce sont deux histoires fort simples qui dévoilent peu à peu l’audace de leur discours, la quête d’oiseaux à la recherche de leur roi, la quête d’un prince à la recherche de sa perle. Des histoires que l’on conterait volontiers à un enfant, comme on emmène les enfants en visite scolaire voir les Tapisseries. Derrière ces belles histoires se trament la révélation, la manifestation de l’âme, avant la transcendance, la rencontre véritable de Dieu.

Voyage en Perse

C’est au poète persan Farid Uddin Attar que l’on doit, en 1177, le Mantic Uttaïr, une œuvre composée de 4500 distiques et dont le titre est traduit par le Langage des oiseaux (traduction de Joseph Héliodore Garcin de Tassy, que nous citerons ici) [7], le Cantique des oiseaux (traduction de Leili Anvar), ou encore la Conférence des oiseaux (traduction d’Henri Gougaud). Un titre qui fait référence au roi Salomon qui, guidé par la huppe, dira avoir appris d’elle la langue des oiseaux.

Je ne ferai qu’effleurer la surface de l’océan spirituel du Mantic, je ne m’arrêterai pas sur chacune des deux cents paraboles et des soixante discussions, débats et négociations des oiseaux avec la huppe. Nous volerons droit sur les sept vallées de la quête spirituelle jusqu’au Simorg, comme s’il eût été aisé de voler en ces cieux. Il le faut bien, si je compte un jour finir ce livre, et si je compte véritablement laisser aux Tapisseries la place qu’elles méritent.

Attar, « le parfumeur de ce monde » (puisque « attar » signifie « parfumeur » en persan), nous invite à entreprendre la quête mystique, à ne pas nous contenter de Sa connaissance, mais à chercher Sa rencontre. Il nous met en garde, la quête mystique est une quête de l’inaccessible. La plus haute érudition aura pour seul effet d’égarer le disciple, car Dieu est inaccessible aux sens et à la raison. Le disciple perdra son égo au point de se dégoûter de lui-même, de s’anéantir, de ne plus rien être d’autre qu’amour pour Lui. Et si l’amour du disciple pour Lui continue de grandir malgré les mille souffrances de l’anéantissement, alors peut-être, peut-être y aurait-il une chance que Lui, son ami, l’aime en retour : « tu dois connaître Dieu par lui-même, et non par toi ; c’est lui qui ouvre le chemin qui conduit à lui, et non la sagesse humaine. » Pour illustrer ces paroles, ce chemin, Attar nous parle d’oiseaux, ces messagers du ciel.

C’est un monde peuplé d’oiseaux de différentes espèces et de différentes personnalités, qui ont différents plaisirs, différentes spiritualités, qui servent différents maîtres et qui trouvent leur bonheur de différentes façons. Ce sont des oiseaux qui n’ont pas de roi qu’ils aimeraient ensemble. Un jour une huppe vient à leur rencontre et leur révèle qu’il existe, au-delà des sept vallées de la quête spirituelle, un oiseau nommé Simorg, leur roi légitime, celui qui est « près de nous et nous en sommes si éloignés ». La huppe les invite à tout abandonner pour suivre le long chemin des sept vallées. Elle ne leur cache pas que beaucoup abandonneront, que beaucoup se perdront, que beaucoup mourront avant de franchir la septième vallée. Quant à ceux qui y parviendront, blessés, presque morts, ayant souffert mille peines, alors peut-être, peut-être seulement feraient-ils la rencontre de leur roi, de leur ami, le Simorg. Par deux fois les oiseaux refusent de la suivre. D’abord ils disent être déjà comblés, chacun ayant déjà son objet personnel d’amour. La huppe leur répond simplement que le Simorg mérite bien plus d’être aimé. Ils la croient tant elle parle avec justesse, mais après avoir accepté de la suivre, ils se ravisent. Cette fois, ils disent à la huppe toute l’étendue de leurs imperfections et de la bassesse de leurs âmes, eux qui déjà savent se contenter des plaisirs de ce monde. La huppe doit à nouveau les convaincre, chacun leur tour. Ces allocutions puis le chemin des sept vallées sont entrecoupés de deux cents paraboles. Lire le Mantic est incroyablement long, car chaque discours, chaque négociation, chaque parabole mérite que l’on s’arrête pour réfléchir. Les arguments de la huppe sont d’une magnifique éloquence : « À quoi servirait ton âme, si elle n’avait un objet à aimer ? Si tu es un homme, que ton âme ne soit pas sans maîtresse ». L’on ne sait de qui parle la huppe, de Dieu ou du Simorg, elle parle surtout d’ami et d’être aimé. C’est ainsi que mille oiseaux voleront à sa suite sur le chemin des sept vallées de la quête spirituelle.

Le Mantic Uttaïr

1 - Vallée de la Recherche - Toucher

« Cent choses pénibles t’assailliront sans cesse. À chaque instant tu auras à éprouver en ce lieu cent épreuves ; le perroquet du ciel n’est là qu’une mouche. Il te faudra abandonner en effet tes richesses et te jouer de tout ce que tu possèdes. Il te faudra entrer dans une mare de sang en renonçant à tout ; et quand tu auras la certitude que tu ne possèdes plus rien, il te restera encore à détacher ton cœur de tout ce qui existe. »

Le ton est donné. Nous sommes loin du faste et de l’allégresse de Toucher. Le dépouillement rappelle peut-être le renoncement de Désir, mais il est bien plus radical. En fait, rien dans les Tapisseries ne fera écho à la violence du Mantic. Malgré les fauves enchaînés de Toucher, les prédateurs menaçant les lapins et l’amour qui blesse d’Ouïe, le contact des Tapisseries est d’une douceur inégalable. Le contraste entre les deux œuvres ne fera que croître au long des sept vallées, il sera une différence cruciale. Ces peines sans cesse renouvelées n’empêcheront pas cependant le Mantic de nous conduire en des lieux sublimes, de nous récompenser à la hauteur de nos efforts :

« Lorsque ton cœur sera ainsi sauvé de la perdition, tu verras briller la pure lumière de la majesté divine, et, lorsqu’elle se manifestera à ton esprit, tes désirs se multiplieront à l’infini. Y aurait-il alors du feu sur la route du voyageur spirituel et mille nouvelles vallées plus pénibles à traverser les unes que les autres, que, mû par son amour, il s’engagerait comme un fou dans ces vallées et se précipiterait comme le papillon au milieu de la flamme. Poussé par son délire, il se livrera à la recherche figurée par cette vallée ; il en demandera à son échanson une gorgée. Lorsqu’il aura bu quelques gouttes de ce vin, il oubliera les deux mondes. Submergé dans l’océan de l’immensité, il aura cependant les lèvres sèches, et il ne pourra demander qu’à son propre cœur le secret de l’éternelle beauté. Dans son désir de connaître ce secret, il ne craindra pas les dragons qui cherchent à la dévorer. »

La vallée de la Recherche est un chemin de fougue et de résolution. Le disciple est invité à braver tous les feux et tous les dragons, comme le lion et la licorne qui portent les targes du tournoi, comme la dame qui porte l’étendard chevaleresque.